Eine klinische Studie unter Leitung der KL Krems zeigt: Ganze Tabletten können bei Schluckstörungen nach Schlaganfall sicherer sein als zerkleinerte – und stellt damit etablierte Pflegeroutinen infrage.

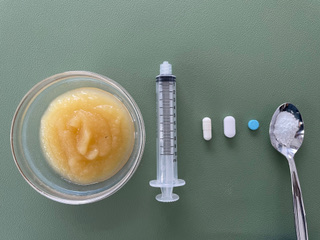

Krems, Österreich, 28. Oktober 2025 – Schlaganfallpatientinnen und -patienten mit Schluckstörungen werden Tabletten seit Jahrzehnten meist zerkleinert verabreicht – um ein Verschlucken zu vermeiden. Neue klinische Daten stellen diese Praxis nun infrage. Eine Studie an Betroffenen zeigt: Ganze Tabletten, die mit weichen Speisen wie Apfelmus verabreicht werden, konnten oft problemlos geschluckt werden – ohne Hinweise auf Eindringen von Speisebestandteilen in die Atemwege. Zerstoßene Tabletten hingegen hinterließen deutlich mehr Rückstände im Rachen, was die Aufnahme der Wirkstoffe beeinträchtigen und Komplikationen begünstigen könnte. Die Untersuchung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) macht deutlich: Das routinemäßige Zerkleinern fester Arzneimittel gehört auf den Prüfstand. Eine differenziertere Vorgehensweise könnte Medikationsfehler reduzieren und die Arzneimittelsicherheit in der Schlaganfallversorgung verbessern.

Schluckstörungen sind eine der häufigsten und schwerwiegendsten Komplikationen nach einem Schlaganfall – sie betreffen bis zu 75 Prozent der Betroffenen. Die Folge können Lungenentzündungen, Mangelernährung oder eine verzögerte Erholung sein. Zwar empfehlen internationale Leitlinien standardisierte Screenings zur Erkennung von Schluckstörungen, doch konkrete Hinweise zum Umgang mit Tabletten oder Kapseln fehlen. Im klinischen Alltag werden feste Medikamente daher oft zerkleinert oder verändert – ohne vorherige Prüfung der individuellen Schluckfähigkeit. Um diese Lücke zu schließen, koordinierte die Abteilung für Neurologie am Universitätsklinikum Tulln (Lehr- und Forschungsstandort der KL Krems) eine systematische Untersuchung mithilfe flexibler endoskopischer Schluckdiagnostik.

Alte Routinen, neue Evidenz

„Wir wollten wissen, was tatsächlich passiert, wenn Personen mit schlaganfallbedingten Schluckstörungen ganze oder zerkleinerte Tabletten schlucken“, sagt Michaela Trapl-Grundschober, Logopädin und Wissenschafterin an der Abteilung für Neurologie. „Es wird oft angenommen, dass zerkleinerte Medikamente sicherer seien – aber unsere Ergebnisse zeigen, dass das nicht unbedingt stimmt.“ Die Studie untersuchte 60 Personen nach Schlaganfall mittels flexibler Endoskopie (FEES). Sie erhielten Placebo-Tabletten in verschiedenen Größen und Formen – sowohl ganz als auch zerkleinert. Alle im Ganzen geschluckten Tabletten gelangten ohne Anzeichen eines gefährlichen Verschluckens in den Magen. Zerdrückte Formen hingegen führten zu deutlich mehr Rückständen im Rachenraum, insbesondere im Bereich hinter der Zunge – ein Raum, in dem sich Substanzen leicht ansammeln und längere Zeit unbemerkt liegen bleiben können.

Die Ergebnisse widersprechen der aktuellen Praxis auf vielen Schlaganfallstationen. Eine frühere Studie desselben Forschungsteams, veröffentlicht 2024, hatte bereits gezeigt: Viele Pflegekräfte zerkleinern Tabletten routinemäßig, sobald der Verdacht auf eine Schluckstörung besteht – häufig noch vor einer spezialisierten Abklärung. Die Befragung machte deutlich, wie groß die Unsicherheit darüber ist, welche Medikamente wie verändert werden dürfen. Viele gaben an, zerdrückte Tabletten mit Apfelmus oder Joghurt zu verabreichen – obwohl bekannt ist, dass solche Trägermedien die Wirkstoffaufnahme beeinträchtigen können. Die neue Studie liefert nun erstmals klinische Daten, die belegen: Diese Praxis ist vor allem bei Betroffenen mit leicht bis mittelgradigen Schlaganfällen nicht erforderlich.

Ganz, klar besser

In der aktuellen Studie wurden drei gängige Tablettenformen sowie ihre zerkleinerten Varianten untersucht – jeweils verabreicht mit einem Löffel Apfelmus, wie es der klinischen Routine entspricht. Besonders auffällig: Selbst die kleinste getestete Tablette (8 mm) schnitt hinsichtlich Schlucksicherheit und Effizienz besser ab als ihre zermörserte Variante – das Zerkleinern solcher Präparate erscheint damit unnötig. Die größte Tablette blieb dagegen häufiger im Bereich des Zungengrunds liegen, wurde von den Patientinnen und Patienten aber meist wahrgenommen und konnte mit einem weiteren Löffel Apfelmus gut abgeschluckt werden. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass bei mittelschweren Schluckstörungen ganze Tabletten mit weichem Brei sicher und effizient verabreicht werden können – sofern die individuelle Schluckfähigkeit zuvor mithilfe eines geeigneten Diagnoseverfahrens geprüft wurde.

Für die Schlaganfallversorgung hat das erhebliche Bedeutung, denn eine sichere und verlässliche Medikamentengabe ist bereits in der frühen Behandlungsphase von zentraler Wichtigkeit. Die Zerkleinerung fester Arzneiformen erfolgt jedoch oft aus Gewohnheit – nicht auf Basis gesicherter Daten. Mit der vorliegenden Studie liefert die KL Krems nun eine evidenzbasierte Grundlage, um diese Praxis zu überdenken. Statt Medikamente routinemäßig zu zerkleinern, sollte die Entscheidung individuell getroffen und durch eine klare Diagnostik gestützt werden. Das kann helfen Komplikationen zu vermeiden, Dosierungen zu optimieren und die Wirksamkeit der Therapie zu verbessern. Die Studie steht zugleich exemplarisch für den interdisziplinären, gesundheitspolitisch relevanten Forschungsansatz der KL Krems.

Bilder auf Anfrage verfügbar.

Originalpublikationen

Medication Administration in Poststroke Dysphagia: Evaluating Swallowing Safety of Solid Dosage Forms, M. Trapl-Grundschober: W. Struhal: Y. Teuschl: S. Schulz: S. Sollereder: J. Osterbrink, Stroke 2025;56:2494-2502, DOI: 10.1161/STROKEAHA.125.051237. https://kris.kl.ac.at/en/publications/medication-administration-in-poststroke-dysphagia-evaluating-swal

Oral intake of solid medications in patients with post-stroke dysphagia. A challenge for nurses?, M. Trapl-Grundschober: S. Schulz: S. Sollereder: L. Schneider: Y. Teuschl: J. Osterbrink, J Clin Nurs 2025;34:872-882, DOI: 10.1111/jocn.17081

Mehr zur Forschung der KL Krems: https://www.kl.ac.at/de/forschungsblog

Karl Landsteiner Privatuniversität (Stand 10/2025)

Die Karl Landsteiner Privatuniversität (KL Krems) ist eine international anerkannte Bildungs- und Forschungseinrichtung am Campus Krems. Die KL Krems bietet eine moderne, bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Psychologie sowie ein PhD-Programm im Bereich Mental Health and Neuroscience an. Das flexible Bildungsangebot ist auf die Bedürfnisse der Studierenden, die Anforderungen des Arbeitsmarkts sowie auf die Herausforderungen der Wissenschaft abgestimmt. Die drei Universitätskliniken in Krems, St. Pölten und Tulln sowie das Ionentherapie- und Forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt gewährleisten eine klinische Lehre und Forschung auf höchstem Qualitätsniveau. In der Forschung konzentriert sich die KL Krems auf interdisziplinäre Felder mit hoher gesundheitspolitischer Relevanz – u.a. der mentalen Gesundheit, der molekularen Onkologie und den Neurowissenschaften sowie dem Thema Wasserqualität und den damit verbundenen gesundheitlichen Aspekten. Die KL Krems wurde 2013 gegründet und von der Österreichischen Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) akkreditiert. https://www.kl.ac.at/

Wissenschaftlicher Kontakt

PhDr. Michaela Trapl-Grundschober, MSc

Klinische Abteilung für Neurologie (UK Tulln)

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems / Österreich

T +43 2272/9004-13310

E neurologie@tulln.lknoe.at

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Mag. Selma Vrazalica, BA

Kommunikation, PR & Marketing

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems / Österreich

T +43 2732 72090 237

M +43 664 883 99 603

W https://www.kl.ac.at/

Textredaktion & Aussendung

PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder-Jelitto

Kollersteig 68

3400 Klosterneuburg / Österreich

M +43 664 1576 350

E bauder@prd.at

L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W https://www.prd.at/